購入はこちら

■ごきげんポイント

- 少ないノブで直感的に操作でき、すぐ結果が出る

- リミッティングが自然で、各トラックやプリリミッター用途に向く

- 出音がナチュラルで、ミックスを壊さず馴染む

■いまいちポイント

- 見た目の派手さに反し、音の変化はマイルドで“攻め”のツールではない

- AutoGainが全ての入力レベルに対応していない部分がありちょっと不満

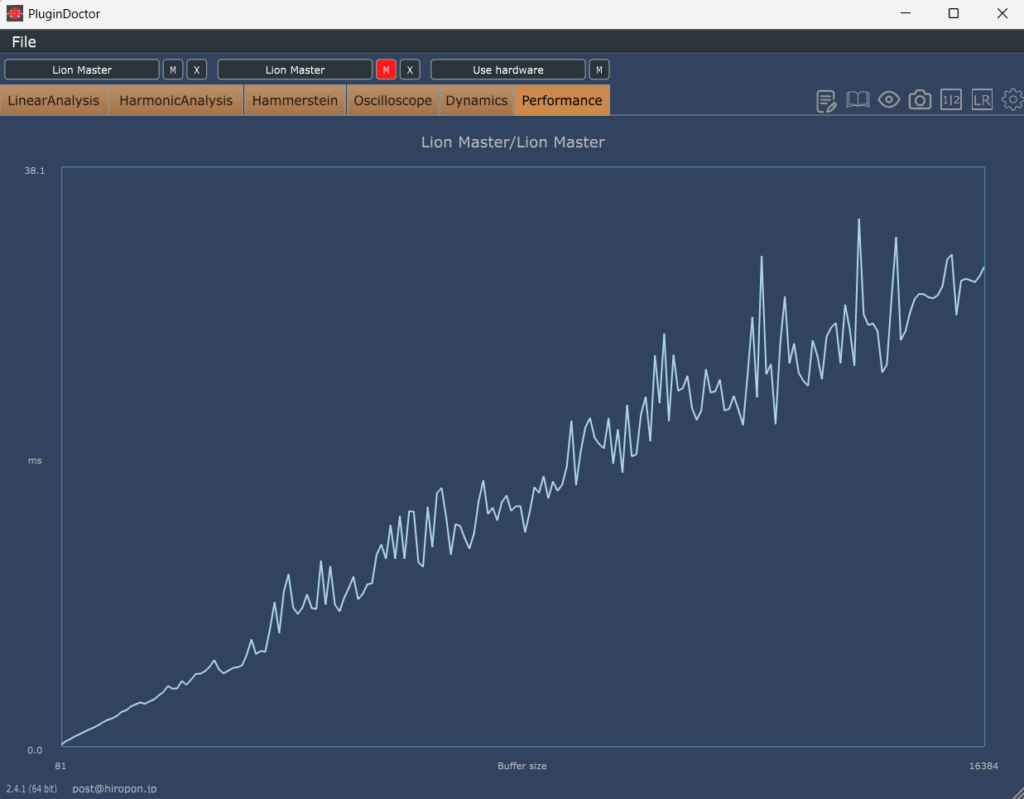

- True Peakやオーバーサンプリングを有効化するとCPU負荷が増える

誰に向いているか?

Safari Pedals Lion Master は、シンプルな操作で自然なリミッティングを得たい制作者に向いていると思います。

特に以下のような方におすすめです。

- トラック段階で過度に色付けせず、自然にピークを整えたい人

- プリリミッターとして音のまとまりを作りたい人

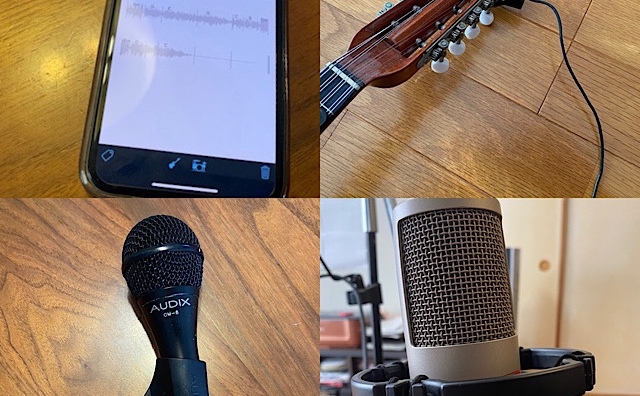

- ギター/ベース録音やアナログ系シンセ音源を扱う人

「攻撃的な音変化」よりも「自然で扱いやすいリミッター」を求める制作者に合うと感じます。

はじめに

Safari Pedals については以前から良い評判を耳にしていましたが、実際に触れる機会はありませんでした。

いつか試してみたいと思っていたところ、今回ようやく手に取ることができ、いくつかの製品を試した中で今回はこの Lion Master についてレビューしたいと思います。

派手な見た目に反してナチュラルな音の仕上がりが得られる点が特に興味深く感じました。

サウンドとキャラクター

Lion Master の音の印象は、見た目の激しさとは対照的にとても扱いやすいものです。

単体でかけてもピークをスムーズに抑え、素材の質感を大きく変えずにまとめてくれます。

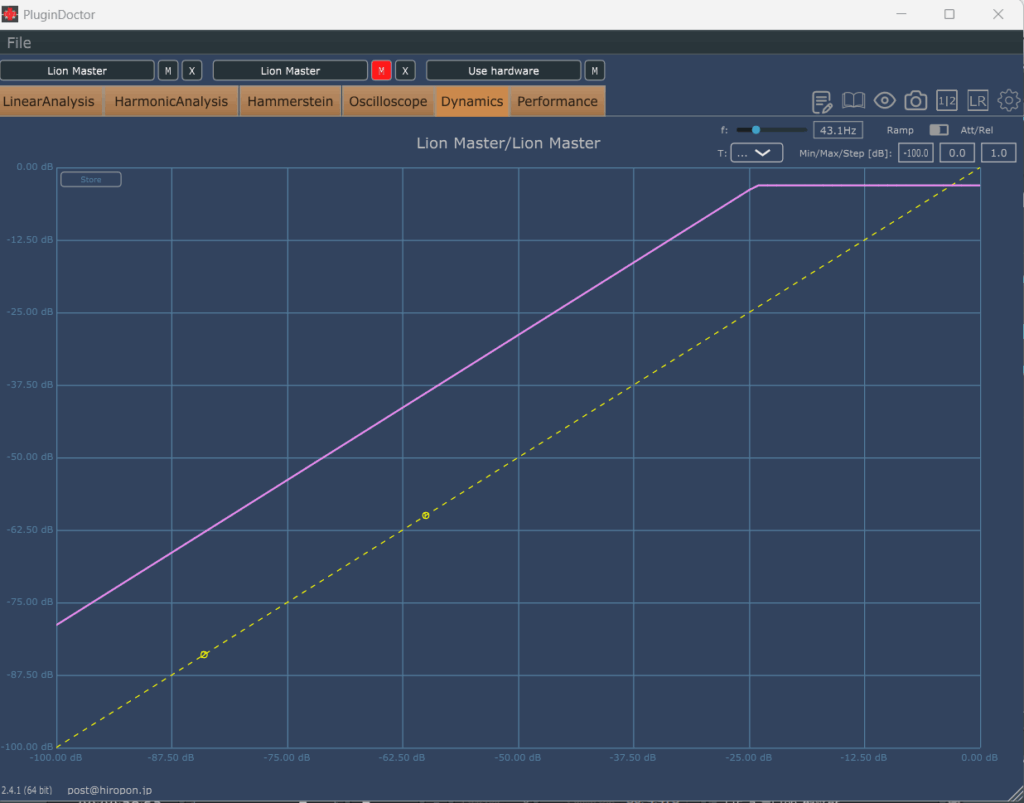

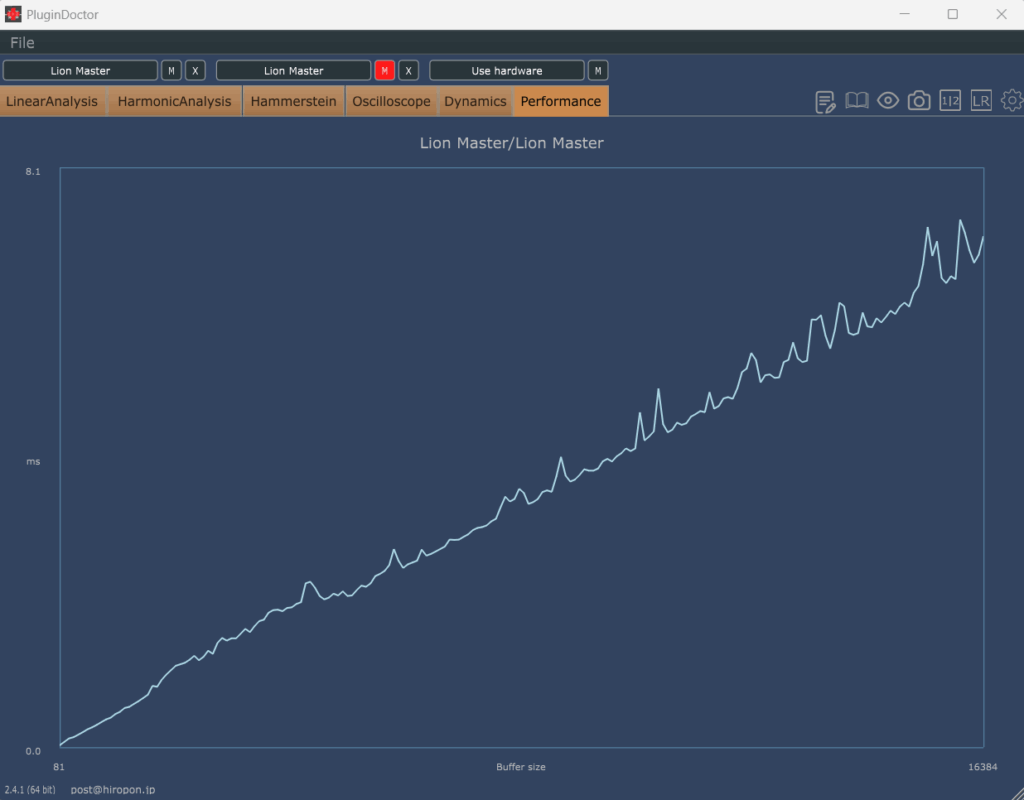

Plugin Doctor の測定結果を見ると、挙動はブリックウォールリミッターに近く、Knee も直線的に設定されています。

しかし実際に耳で聴くと、単なる制御以上に“ふくらみ”を感じさせる仕上がりになります。

この「グラフ上では硬い処理なのに、聴感上は自然で音楽的」というギャップがユニークです。

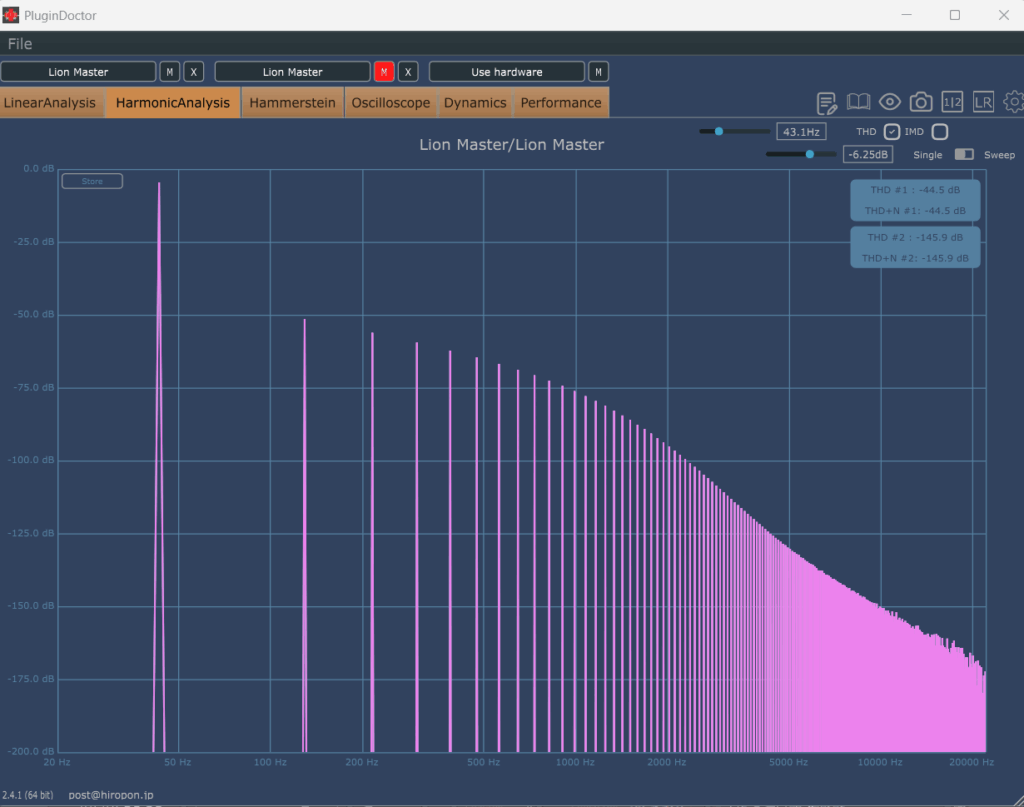

また、サチュレーションを加えた際には倍音が加わりますが、それは“歪み”として前に出るのではなく、音に自然な厚みやなじみを与える方向に働きます。

倍音の出方も線形的ではなく周波数帯ごとに変化があり、それが自然な質感につながっているように思います。

ジャンル適性

Lion Master は、バンドサウンドを自然にまとめるタイプのリミッターです。

生楽器やアンプ由来の質感を活かしつつ、ピークを整えて“有機的なまとまり”を作るのが得意です。

- 想定シーン:ロック/ポップ/インディー/フュージョン/ファンク/シティポップ/シネマティック系のバンド編成

- トラック用途:ギター・ベース・アナログシンセなどのトラック・リミッターとして相性良好

- バス/2Mix前段:プリリミッターとして音圧を有機的に底上げし、次段のメイン・リミッターを働かせやすくする

一方で、狭義のEDMや“K-POP的”にタイトで加工感の強い方向(例:ハードに潰すハウス/ビッグルーム系など)を主目的にする場合は、より攻撃的に制御できるツールのほうが合う場面もあると思います。

主要リミッター との比較(使い分け)

Lion Master は、少ないノブで「自然にまとめる」リミッターとしての立ち位置が明確です。

同カテゴリの代表格と比べると、ねらいどころと使い分けは次のように整理できると思います。

- FabFilter Pro-L 2

高度なメータリング、True Peak、複数のリミッティング・アルゴリズムを備えた“最終段”向けの万能型。狙いを細かく追い込みたいときや、規格準拠のラウドネス管理まで一括で行いたい場面に強いです。対して Lion Master はアルゴリズムの選択肢や微調整項目は少ない代わりに、素早く狙いの音量感に寄せやすいというメリットがあります。 - DMG Audio Limitless

マルチバンド×デュアルステージで詰め切れる“究極の追い込み”タイプ。最大音量や副作用の管理を緻密にやりたいときに選ばれます。学習コストと調整量は多め。Lion Master はこの“深追い”の手前で、プリリミッター/トラック・リミッターとして有機的に土台を作る用途に向くと感じます。

Lion Master の“ここが違う”

・操作が速い:ノブが少なく、狙いにサッと到達

・プリリミッター適性:最終段の前で有機的に音圧を底上げ

・周辺機能の一体化:True Peak、オーバーサンプリング、必要最小限のサチュレーション/幅(Width)コントロールを一つに(※本レビューではサチュレーションは“補助”扱い)。

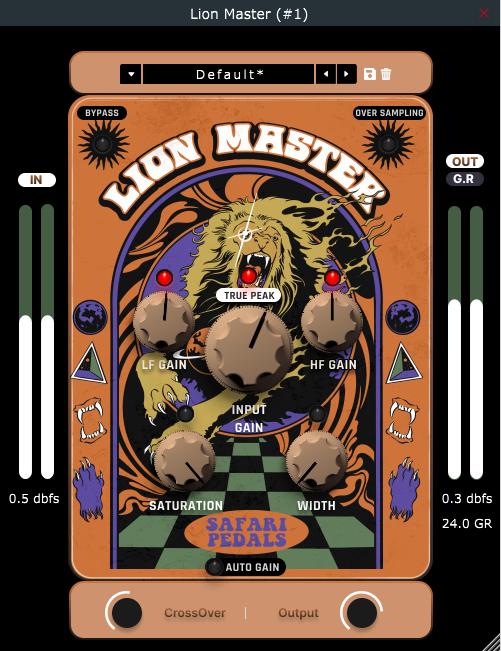

操作感・機能

少ないノブで“狙いの音量感”に直行

ストンプボックス風のUIで迷いません。まず Input で押し込み量を決め、必要なら True Peak をオン。次に CrossOver で帯域を二分し、LF Gain / HF Gain で「低域はやや抑える/高域はそのまま通す」といった“帯域別の押し込み量”を直感的に整えられます。LF/HFはリミッターに入る前段の送り量を調整する考え方なので、EQを足さずにまとまりやすいのがポイントです。

主要コントロールの要点

- True Peak(切替式):いわゆるブリックウォール挙動。インターサンプルピークまで見据えた最終段の安全柵として安心。

- CrossOver/LF・HF Gain:クロスオーバー位置(おおむね低域〜超高域まで可変)を決め、低域・高域それぞれのリミッターへの“送り量”を微調整。素材の重心に合わせて効き方を最短距離で最適化できます。

- Width:サイド成分を広げるだけでなく、わずかなEQ的バランス調整を伴う設計。上げすぎない“1〜2目盛”の小さな加減がコツです。

- Saturation:本機の主役はあくまでリミッティング。サチュレーションは“歪み感”を前に出さず、音の自然ななじみを補う用途で活かすと扱いやすいです。

- Auto Gain:音量差をならして質感の変化だけを確認しやすくするための機能。便利ですが、入力レベル次第で追従にムラを感じる場面もあるため、最終出力は耳とメーターで要確認が無難です。

- Output/Ceiling:細かく追い込めます。True Peakのオン/オフで挙動が変わる点も覚えておくと良いです。

触って分かるスピード感

プリセットから入って少し回すだけで“まとまる音量感”に着地。CrossOver+LF/HF の発想が効率的で、素材の重心をいじらずピークの出方だけを整えられます。“音を作る”というより“音を崩さず整える”ためのUIです。

レイテンシ/負荷の現実的な向き合い方

通常設定では扱いやすい負荷感ですが、True Peak+Oversampling を入れるとCPUとレイテンシは増加します。トラッキングや重いセッションでは作業中は切って、書き出し前にオン——といった運用が現実的です。

まとめ

Lion Master は、少ないノブで素早く“自然なまとまり”に着地できるリミッタープラグインだと感じます。挙動はブリックウォール寄りでKneeも素直ですが、聴感上はわずかな“ふくらみ”が出やすく、サチュレーションも“歪み感”ではなくなじみと厚みに寄与します。結果として、バンドサウンド(ギター/ベース/アナログシンセを含む)のトラック・リミッターや、2Mix前段のプリリミッターとして、音圧を有機的に底上げする用途にとても扱いやすいと思います。

購入はこちら↓↓↓