ベースの音作りに欠かせないエフェクターであるイコライザー。

イーキュー(EQ)と略されたりします。

その役割は、特定の周波数領域を強調(ブースト)

または減衰(カット)するエフェクトの事です。

本来の役割はミキシングの時などに音を補正するために用いられます。

ただ、ベースエフェクターとしては、

望む音を作るためのサウンドメイキングの道具です。

そんなイコライザーの効果的な使い方を

今回は書いていきたいと思います。

イコライザーは気持ちいいベースサウンドを作るものではない

自宅等でイコライザーにベースをつなぎ、

「この音カッコいいぜ!」

という音を作ったとします。

その音は、一人でベースの練習をしているときは

かっこよくて気持ちいい音でしょう。

でも、バンドサウンドに適した音だとは限りません。

まずはその理由をお話しします。

ベースの音が聞こえない

スタジオなどで、「ベースの音が聞こえない」

といって、ミキサーをいじったら、

今度はギターが聞こえなくなり、音量をアップ。

するとドラムが聞こえず必死に叩きまくった結果ボーカルが聞こえず、

ボリュームを上げてマイクはピーピーハウリングを起こす…

こんな経験はないでしょうか?

これ、「周波数特性のかぶり」に原因があります。

音が重なるから聞こえない!

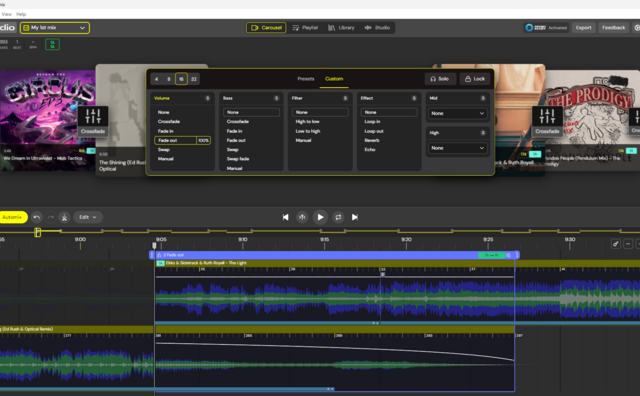

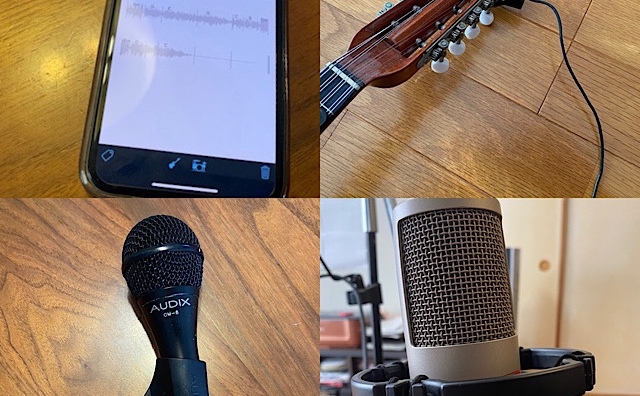

まずはこちらを聞いてみてください。

お互い音が被らないとどう効果的か

よくわかるTwitter投稿です。

音が被ると聞こえない、

周波数帯をずらすと音は抜けてよく聞こえるってわけです。

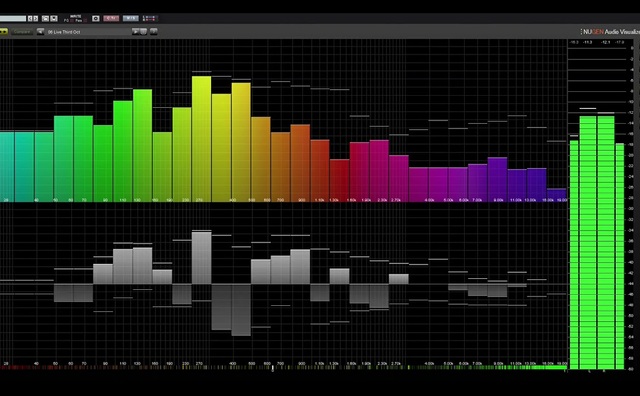

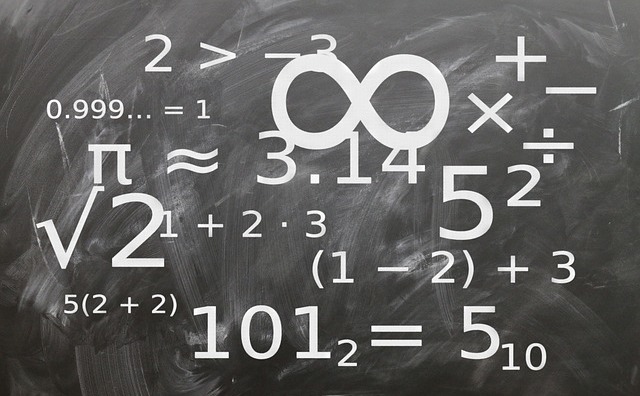

ざっくり周波数帯を把握しよう

ベースの音を構成する周波数帯を知っておきましょう。

- 2.5kHz~10kHzぐらい

→ 音の輪郭やピッキングした時のアタック感の変化 - 1kHz~3kHzぐらい

→ベースの倍音による音域。人の耳が最もよく聞こえる音域で音のキャラ付け - 400Hz~800Hzぐらい

→ ベースの倍音による音域。人の耳によく聞こえる音程・音質の変化 - 100Hz〜250Hzぐらい

→ ベースの実音域。ベース音の低音の変化 - 50Hz~120Hzぐらい

→ ベースの実音域。ベース音の深さ、サスティーンの変化 - 40Hz以下 → 音というよりは振動

ベースのイコライジングではないですが、

「UNIPEX 音ものがたり」により細かい説明があります。

また、こちらも大変参考になります。

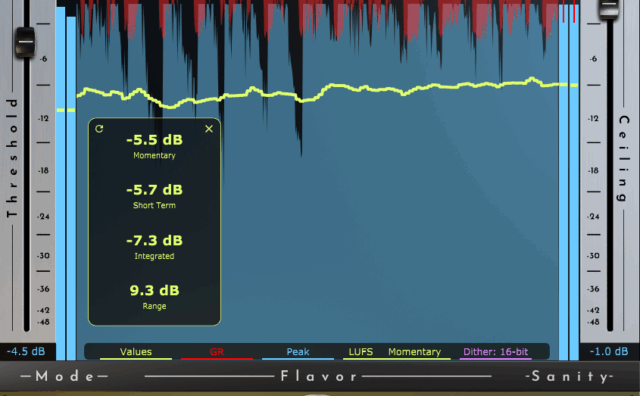

ボーカルさん(Lil Hak)に EQ のレクチャーしたことがあります。実際に DAW で EQ 触ってもらって。

— ビシャモンベイベー🎙️ (@BISHAMONBABY) April 18, 2021

将来プロを目指しているのか、トラックメイクもやりたいのかで、変わってきますよな。Lil Hak は「トラックメイク教えてやってほしい」というお父様のご依頼があった。(本人はあまり希望してなかったw https://t.co/SCrqv93J7d pic.twitter.com/10vhioqwgf

【参考1】いろんな楽器の周波数帯(実音ベース)

次はいろんな楽器の周波数帯です。

ちなみに、これはあくまで実音ベースです。

実際の音には倍音が含まれます。

【参考2】倍音の話し

倍音って何?

という説明は、NHK高校講座 ベーシックサイエンス

『音色って なに? ~振動する弦~』

がわかりやすかったので、こちらを見てみてください。

あと、何言ってるのかわかりずらいですが、

Wikipediaも図表は参考になります。

もう一方、楽器による倍音の含み方について、

れぽれろのブログさんの『倍音のはなし』も参考になります。

特に「グラフ④」以降の話は、

この記事とリンクさせやすいと思います。

わたしの作曲・編曲の先生からは

「弦楽器は3度をぬく、ピアノは(7thなら)5度を抜く、

フルートなんかはたくさん重ねて大丈夫」

と教わっています。

イコライザー設定は引き算の発想で

イコライザー設定のコツは「引き算の発想」です。

足し算のEQをしてしまった場合に、

先に例を挙げたスタジオみんなで音量勝負な状態が発生します。

ミドルが欲しかったら、

ミドルを上げるのではなく、

ローとハイを下げる。

すると、相対的にミドルが持ち上がるんですね。

これなら他の楽器に被ってしまうのが避けられます。

グラフィックイコライザーもパラメトリックイコライザーも

考え方は同じです。 「引き算の発想」そして

「相対的に持ち上げる」とみんなにやさしい音作りができますよ。

イコライザー設定の具体的ポイント

バンドアンサンブルの中ですぐに役立つ

イコライザ設定のツボです。

ボーカルの周波数帯は1メモリ下げる。

具体的には女性ボーカルなら800Hzあたり、

男性ボーカルなら600Hz付近を1メモリ下げてみましょう。

この音域はボーカルの実音域になるのと、

ベースの倍音がちょうど被る音域です。

ベーシストも自分の音が聞きやすいのと、

気持ちがいいのでついつい音を上げがちですが、

ここをカットしてあげると、

各パートの音の分離ががぜんよくなります。

インストバンドの場合は、

リード楽器の実音に当たる部分と考えてください。

楽器の実音域は上の表をご参考に。

低音を思い切ってカットしてみる

50Hz以下を2メモリ、100Hz付近を1メモリ下げてみましょう。

オーディオならば「スーパーウーファー」の担当する音域です。

この音域が強いと、スタジオやライブハウスの中でうなって

低音酔いします。

また、強い低音は人間の耳に大きな負荷をかけるので、

他の音を聞こえづらくします。

ベースだから低音を強くするのではなく、

自分の音も他の音も聞きやすくするために、

一度カットしてみてください。

実は人間の耳が聞き取っているベースの音は、

主に第2倍音以上の音です。

5kHz以上を1メモリカットする

5kHzより上の部分を1メモリ下げてみます。

この音域はシンバルの金属音などに当たります。

つまりはキンキンして、ちょっと耳障りになりがちです。

音の輪郭をはっきりさせるにはよいのですが、

程度によってはカットすると、耳障りが良くベースらしい太さが出ます。

2kHzあたりを1メモリだけ上げてみる

ベーシストがイコライザーのメモリを上げていいのはここだけだと思います!

ベースの音がどうしても抜けないとき、

ちょっとだけ持ち上げてみてください。

この音域はギターの「ギャイーン」という音に当たりますが、

つまりは耳に聞こえやすいんですね。

なので、埋もれていたベースのラインが浮かび上がってくることがあります。

Mutsumiさんの設定例動画

また、最近大ファンのMutsumiさんのEQ設定弾き比べ動画。

ベース単体で聞くことになるので、

バンドで他の楽器となじませた場合は調整が必要だと思いますが、

音の変化がわかりやすく、とても参考になります。

イコライザーの種類とおすすめの一台

イコライザーには大きく分けて2種類があります。

グラフィックイコライザー

一般的にイコライザーと言えば、

多数の周波数帯に分割されたスライダーを並べ、

視覚的に全体を把握しやすいように並べた形式のものを

グラフィックイコライザー(グライコ)といいます。

ベース用グラフィックイコライザー・エフェクター

と言えば、これが有名ですね。

見た目でどんな設定したのかわかり、

簡単に使えるのが魅力です。

パラメトリックイコライザー

「パラメトリックイコライザー(パライコ)」は、

主に音楽制作する際によく使われる、

イコライザーです。

「グラフィックイコライザー」とは違い、

周波数帯域がプリセットされていません。

自由に音域を設定できるのが大きな特徴ですが、

初めはとっつきにくいかもしれません。

ベース用というわけではないですが、私の一押しはこれ!

高いのですが、試奏したら惚れましたw

(おまけ)トーンコントローラー

ベースアンプやプリアンプによくある、

BASS、MIDDLE、TREBLEといったつまみだけのものも、

イコライザーの一種です。

よく、「トーンコントロール(トンコロ)」と

呼んだりされてます。

私がおすすめ(欲しい)イコライザーはこちらにまとめています。

むすびに

ベースの音は他のパートをどう仕上げるかによって

処理の仕方が大きく変わります。

ベース単体で、イコライザー使ってガチガチに音作りするのではなく、

他のパートと混ぜた時に臨機応変に対応できるようするといいと思います。

それには、今回お話しした「音の各成分バランス」、

周波数帯とか周波数特性というものを意識しておくと、

音作りがスムースで、メンバーや観客からの評価もよくなると思いますよ。

最後までお読みいただきありがとうございます。

その他のベース関連記事をいかにまとめています。

ぜひ読んでいってください。