購入はこちら

■ごきげんポイント

- マスタリングに必要なツールが一式そろう

- AIの結果を学びの教材として活用できる

■いまいちポイント

- AIは任せきりにできず修正が必要

- モジュールが多すぎて初心者には難しい

- 価格が高く、最初の導入には不向き

はじめに

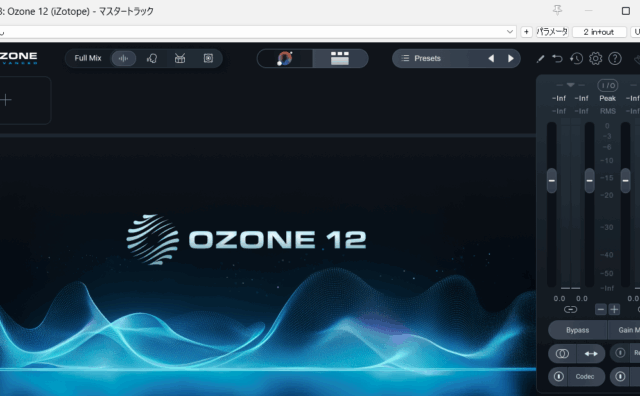

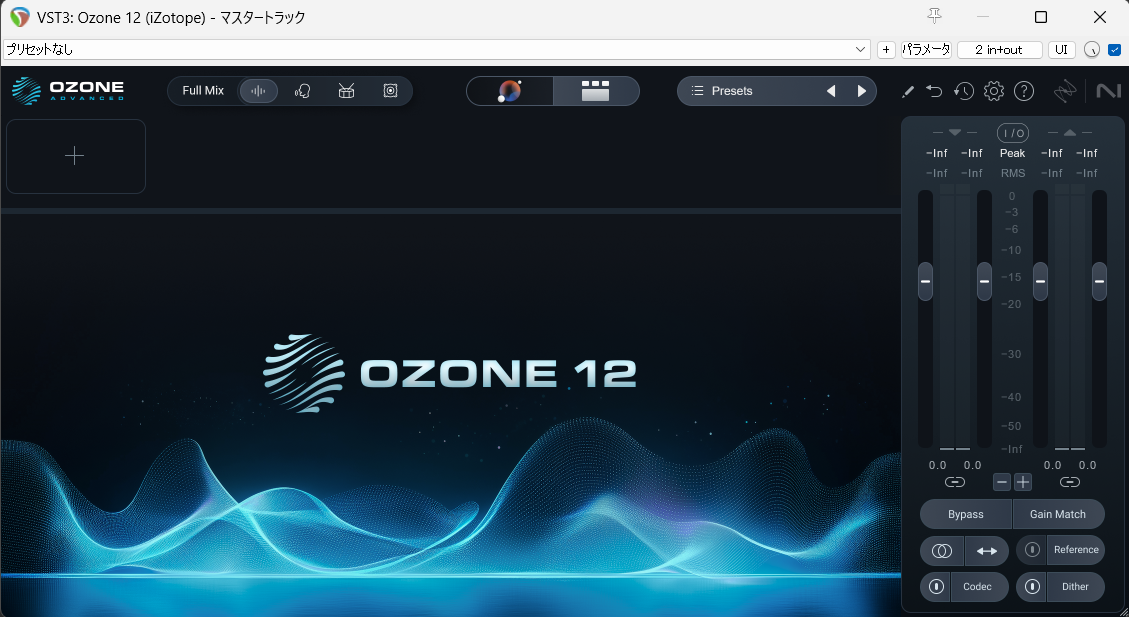

iZotope Ozoneは、マスタリングプラグインの代表格として広く知られています。最新バージョンの12も、AIによる自動マスタリングや多彩なモジュールを武器に、多くのレビュー記事で高く評価されています。

ただ今回のレビューは、そのような「Ozoneのすごさ」を紹介するものではありません。他のレビュアーさんがすでに丁寧に解説されていますし、製品そのものの完成度に疑いはありません。

私がここで伝えたいのは――「便利である一方で、初心者(〜中級者)に対してはあまり勧められないのではないか」という立場です。結果として、自分自身も『Ozoneは要らない派』に近い結論へと至りました。

AI自動マスタリングが初心者向きではない

Ozoneといえば「AIが自動でマスタリングしてくれる」という点が大きな魅力です。実際、AIアシスタントに任せると音量やEQ、リミッティングが一気に整い、確かに“完成形らしい音”が得られます。

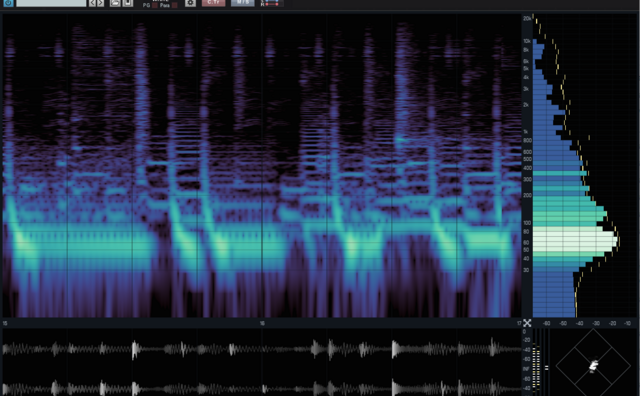

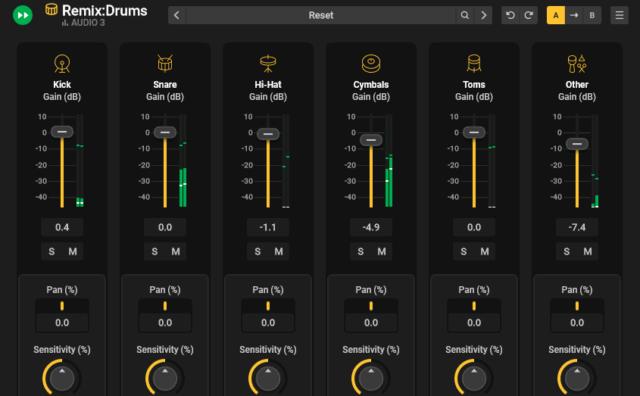

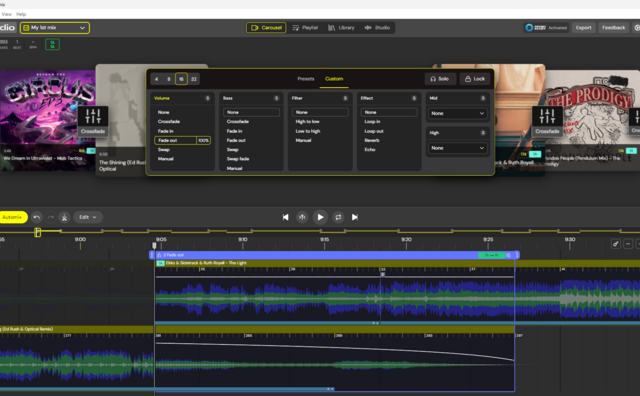

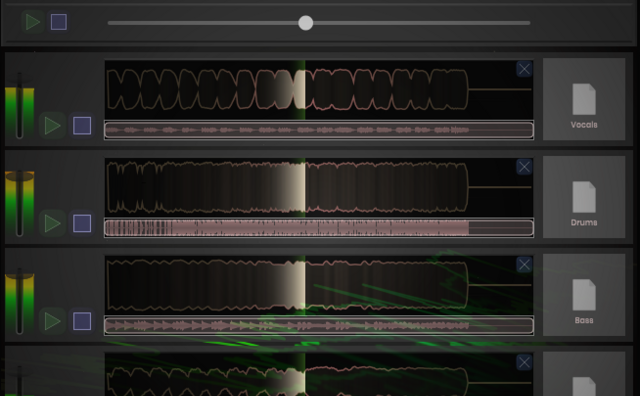

しかし、AIが導き出す答えはあくまで「提案」であって「正解」ではありません。下の画像は、Mastering the Mix FasterMasterとOzone 12の結果を比べたものです。数値やEQカーブに明確な違いがあり、それぞれにクセが見えると思います。

このように、AIの出力は便利ではあるものの、参考にとどめて自分の耳で判断・修正する必要があります。初心者の場合、この「修正」がむしろ難しく、結局は使いこなせないまま混乱してしまうリスクが高いと感じました。

言い換えれば、OzoneのAIは“すべてを任せられる魔法のボタン”ではなく、“学びや調整の出発点”に過ぎないのです。

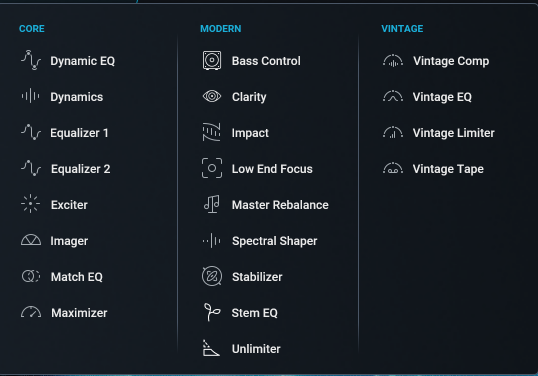

モジュールの多さは強みでありハードルでもある

OzoneにはEQ、ダイナミクス、マキシマイザー、エキサイターなど、多彩なモジュールが揃っています。マスタリングに必要なツールを一通りカバーできる点は大きな強みです。

しかしその一方で、初心者にとってはこの「多すぎる選択肢」が大きな壁になると感じました。

例えばEQだけでも操作できるパラメータが多く、マルチバンドの設定やダイナミクスとの連動を理解しようとすると、一気に難易度が跳ね上がります。AIを使わずに自分で追い込みたい場合、結局は“普通に高度なマスタリング作業”をすることになり、決して敷居は低くありません。

Ozoneは「これさえあればマスタリングができる」統合環境ではあるものの、逆に言えば「一通り理解できる耳と経験」がないと、せっかくのモジュール群を使いこなせない――そんなジレンマを感じました。

価格の高さと初心者向けではない理由

Ozone 12は単体で見れば非常に高価なプラグインです。アドバンス版になるとうん万円となり、DTMを始めたばかりの人にとってはなかなか手が出しにくい価格帯だと思います。

もちろん、Ozoneに含まれる各モジュールを他社製品で個別に揃えようとすれば、トータルコストはさらに高くつくでしょう。そういう意味では「セットで買えるOzoneはむしろ割安」とも言えます。

しかし、そもそも初心者の段階でここまで一式を揃える必要があるのか?と考えると、答えはNOに近いと感じます。まずは単体のEQやリミッターなど、必要に応じて少しずつ揃えていった方が、理解もしやすく費用対効果も高いのではないでしょうか。

結果として「高価ではあるが一式そろっている」というOzoneの性格は、初心者にはやや過剰ではないかと思います。

誰に向いているか?

ここまで触れてきた通り、私はOzoneを初心者に積極的に勧めることはできません。では逆に、どんな人に向いているのかを整理すると、次のようになります。

- AIを“学びの参考”として活用したい人

AIが提案する設定をそのまま使うのではなく、「なぜこうなっているのか?」を分析したり、それを参考に自分なりのツールの使い方や設定を学びたい人。 - 特定のモジュールをどうしても欲しい人

たとえば「Ozoneのマキシマイザーが欲しい」「ダイナミクスが気に入っている」といったように、単品としてでも使いたいという明確な目的がある人。Ozoneを“統合環境”として丸ごと使わなくても、そのモジュール単体のために投資できる強い意思があるなら、導入の意味はあると思います。 - 資金に余裕があり、一気に環境を整えたい人

まだマスタリング用のEQやリミッター、エキサイターなどを持っていない場合、Ozoneを導入すれば主要なツールをまとめて手に入れられます。単体購入を積み上げるより割安に揃えられるため、“これから一気に環境を構築したい”という人には意味があると思います。

逆に言えば、これらに当てはまらない人にとっては“宝の持ち腐れ”になる可能性が高いと感じます。

まとめ

Ozone 12は間違いなく完成度の高いマスタリングツールだと思います。AIによる自動化、豊富なモジュール群、統合環境としての利便性――製品としての価値は確かにあります。

しかし、実際に使ってみると「初心者(〜中級者)に勧められるか」という点では、どうしても首をかしげてしまいました。

- AIは便利だが、結果は“参考”にとどまり、修正が必要になる

- モジュールの多さが逆にハードルとなり、初心者には扱いにくい

- 価格は高額で、最初の一本としては過剰になりやすい

こうした理由から、私は「Ozoneは誰にでも勧められる万能ツールではない」と感じています。

もちろん、学びの参考としてAIを使いたい人や、特定のモジュールを強く欲している人、資金に余裕があり一気に環境を整えたい人にとっては、有効な選択肢になり得ると思います。

個人的には、Ozone 11の時と同じく、しばらく試した後に“必須感”が得られなければアンインストールするつもりです。製品として良いものであることは確かですが、自分の制作スタイルには必要ない――そう感じました。

購入はこちら↓↓↓