購入はこちら

■ごきげんポイント

- シンプルな操作で一気に“ウォーム感”を加えられる

- テープ的な太さを感じる独特のサチュレーション

- 音を“整える”より“味付けする”目的では効果的

■いまいちポイント

- オートゲインがなく、出力調整が手間

- 倍音付加が広範囲で、音が「汚れる」印象になることも

- GUIや操作体系がやや古く感じる

🎯 誰に向いているか?

PSP VintageWarmer は、ひと手間で“レトロな厚み”や“ざらっとした質感”を加えたい人 に向いています。

音の綺麗さやトランスペアレンシーよりも、「歪みを含めて雰囲気を作る」タイプの制作にマッチします。

特に、90年代のローファイ・ソウルや、インディーロック、アシッド系トラックなど、

少し“汚れた”音がキャラクターになるジャンルとは相性が良いです。

一方で、現代的なミックスや高解像度なサチュレーションを求める場合は不向き。

Acustica Audio の Taupe や、Tone Projects の Kelvin のように倍音が整ったタイプを好む方には、やや粗く感じるでしょう。

🎵 はじめに

PSP VintageWarmer は、2000年代初期から存在するロングセラーのアナログ・シミュレーション系プラグインです。

名前の通り「音を温かく、太く」することを目的としていますが、その“温かさ”はかなり主張が強め。

テープ風のコンプレッションとサチュレーションを組み合わせた処理が、

**音を厚くしながら同時に少し“汚す”**方向に作用します。

私自身の印象としては、アナログ感を付けるには少々えぐい。

Acustica Audio の Taupe のように自然にまとまるタイプではなく、

オーバードライブ寄りのざらつきが出やすいです。

ただし、この歪み感が「味」になっているとも言えます。

手軽にヴィンテージ感を出したい人にとっては、“古さ”を武器にできるプラグインだと思います。

🎧 サウンドとキャラクター

PSP VintageWarmerの音は、一言でいえば**“荒れた温かさ”**。

テープサチュレーションのように倍音が加わりますが、その分高域の粒立ちやクリアさが失われやすく、

**「太い」より「くぐもる」**印象が残ります。

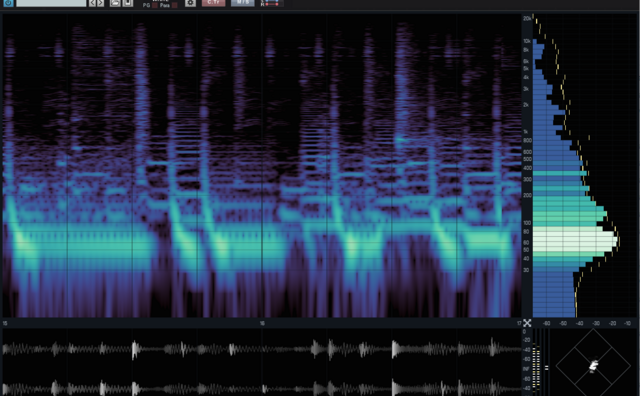

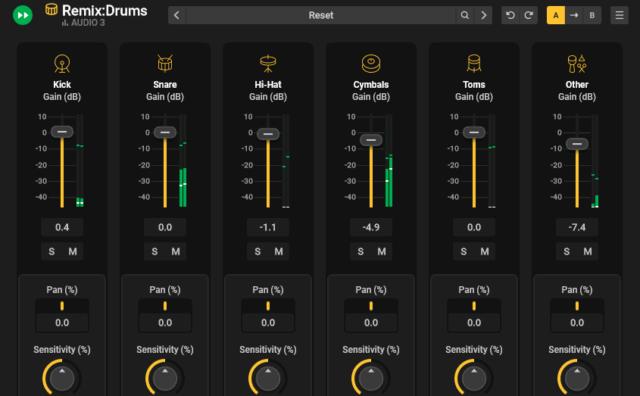

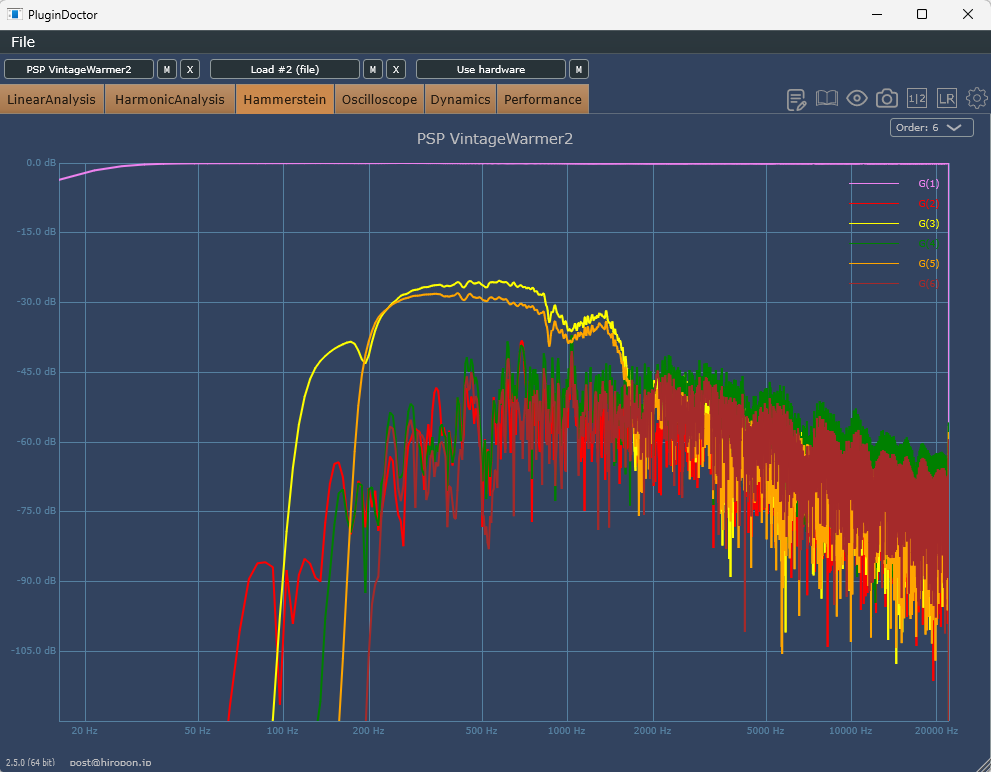

アナライザー上では、偶数・奇数倍音の区別なく広範囲に歪みが付加されており、

音の芯がにじむような変化が確認できます。

この“にじみ”がテープ的な太さを生むとも言えますが、

Acustica Audio の Taupe や Tone Projects の Kelvin のような整った倍音ではなく、

やや粗野なキャラクターです。

そのため、サチュレーション目的で使うと汚れすぎる/ノイジーになる印象を持つ人もいるでしょう。

逆に、こうした“汚れ”がサウンドの味になるジャンル――Lo-Fi、ロック、アシッド系などでは、

VintageWarmer特有の“時代感”を簡単に出せます。

🎶 ジャンル適性

| 向いているジャンル | 備考 |

|---|---|

| Lo-Fi/Chillhop | 音を柔らかくくぐもらせたいときに◎ |

| ロック/オルタナティブ | ドラム・ベースにざらついた厚みを付ける用途で効果的 |

| アシッド・テクノ/ハウス | レゾナンスの高い音をまろやかにする方向で使用可能 |

| シネマティック/アンビエント | 温度感を演出する手軽な“エイジングツール”として機能 |

| マスタリング用途(慎重に) | 過剰に使うとレンジが狭まりやすい。控えめが前提。 |

比較としては、以下のような“扱いやすい現代的ウォーマー系”が競合になります。

| 製品名 | 傾向 | VintageWarmerとの違い |

|---|---|---|

| Softube Tape / U-He Satin | トランスペアレント系テープ | 厚みよりも“整理された倍音”を狙う方向。 |

| Aberrant DSP SketchCassette II | Lo-Fi寄りの柔らかい汚し | カセット風の“優しい劣化”。荒さの質が異なる。 |

| Soundtoys Decapitator | 攻撃的な倍音付加 | 太さではなく“歪み”重視。VintageWarmerよりアグレッシブ。 |

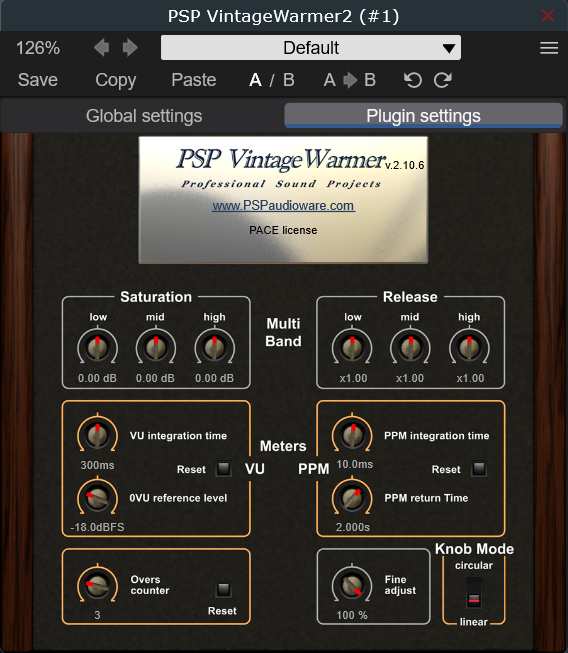

🧭 操作感・機能

GUIは古風ながら、ツマミ配置は直感的で迷いにくい構成です。

メインパネルには「Drive」「Knee」「Speed」「Release」「Output」など主要パラメータが並び、

シンプルに“温める量”を決めるだけで結果が出ます。

一方で、オートゲインが搭載されていない点は注意が必要です。

Driveを上げると出力が大きく変動するため、

A/B比較を行う際は「Output」ノブで手動補正が必須になります。

この点は現代的プラグイン(Kelvin や Decapitator 等)が自動レベル補正を備えているのと対照的です。

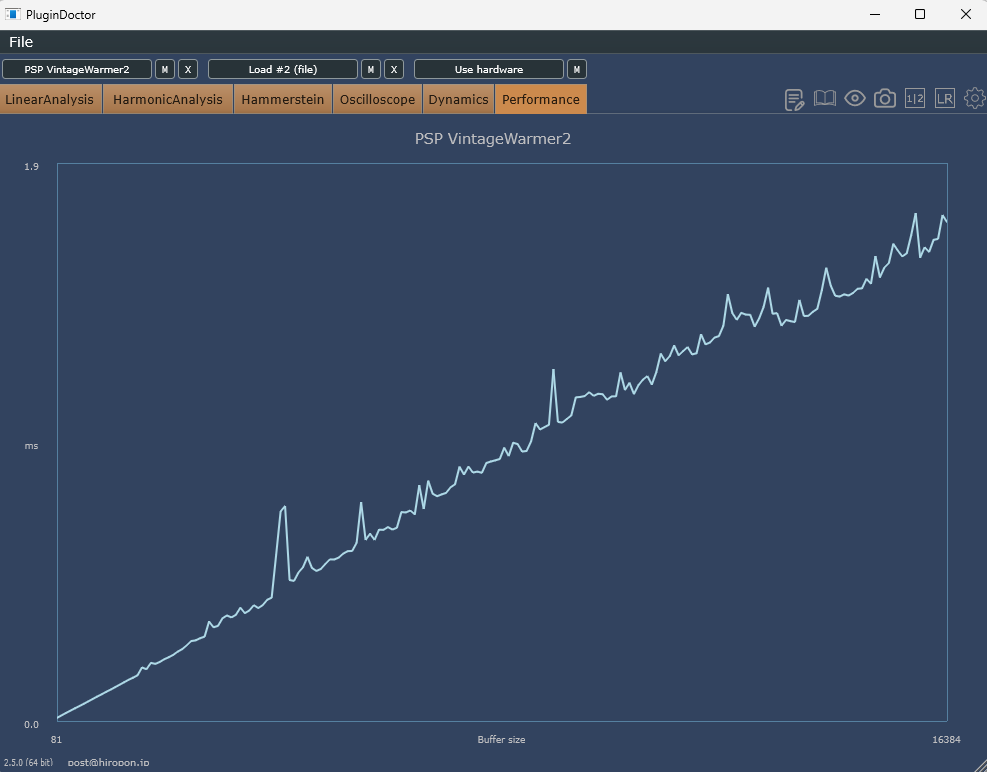

CPU負荷は軽く、DAW上で多数立ち上げても安定。

レイテンシーもごくわずかで、リアルタイムモニター用途にも問題ありません。

最近のPlugin Doctor等で挙動を測定すると、倍音構造がかなり“荒い”ことがわかります。

測定上は、

- 偶数・奇数倍音がほぼ均等に発生

- 高域でサチュレーションが早めに崩れ、クリアさが損なわれる

という傾向があり、これはマスターが感じた「太さと汚れの共存」と一致します。

つまり、VintageWarmer は聴感優先のキャラ付けツール。

精密な処理やレンジ維持ではなく、“ちょっと潰してアナログ風に濁らせたい”ときに本領を発揮します。

🪞 まとめ

PSP VintageWarmer は、時代を感じさせる“荒い温かさ”が魅力のクラシック・プラグインです。

音を丁寧に磨き上げる現代のサチュレーターとは異なり、VintageWarmer は荒削りなまま太さと質感を作るタイプ。

そのキャラクターが“古臭い”と感じるか、“味がある”と感じるかで評価が分かれる製品だと思います。

簡単にウォーム感を得られる一方で、倍音が無差別に付加されるため、

高域の透明感やレンジを保ちたいマスタリングには向きません。

むしろ、ベース・ドラム・ギターなどのトラック単位で、音を太くまとめたい場面でこそ真価を発揮します。

Taupe(Acustica Audio)や Kelvin(Tone Projects)のように整った倍音を持つ製品に比べると、VintageWarmer はラフで勢いのある結果を出しやすく、

“上品さ”よりも“勢いと個性”を求めるユーザーに向いていると感じます。

古いプラグインではありますが、その即効性とキャラクターの分かりやすさは今でも価値があり、

「音を汚して太くする」という一点においては、今なお一線級の存在だと思います。

購入はこちら↓↓↓