2018年、2019年は台風により大きな被災があり、

防災意識がかなり高まりました。

防災グッズを用意した家庭も多いのではないでしょうか。

その際、自分の住む地域の被害予想や、

近くにある施設の状況を知ることで、

万が一の場合に混乱や不安を軽減できると思います。

今日はそんな「知っトク」に役立つ

「災害図上訓練(DIG)」について

書きたいと思います。

災害図上訓練(DIG)とは

災害図上訓練(DIG)とは

「Disaster (災害)、Imagination(創造)、Game(ゲーム)」

の頭文字をとったものだそうです。

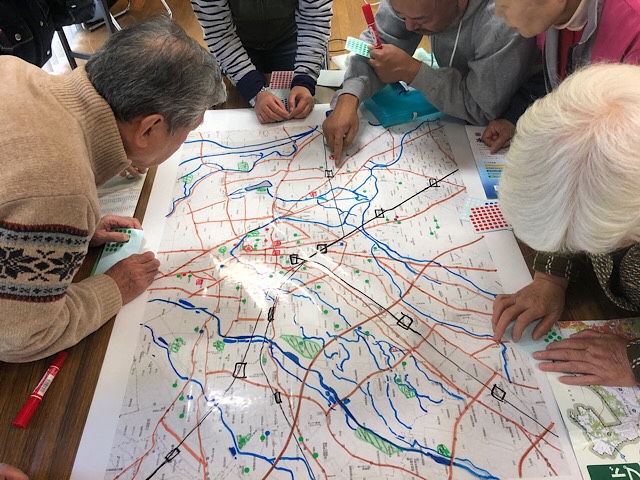

大きな地図をみんなで囲み、経験したことのない

災害をイメージして地域の課題を発見し、

災害対応や事前の対策などを検討するための手法の一つとのこと。

「塗り絵」鉄道・道路・川や池・緑地を色分けした「塗り絵」

どんなことをやるのかは以降書いていきます。

DIG訓練の流れ

内閣府のページからの引用です

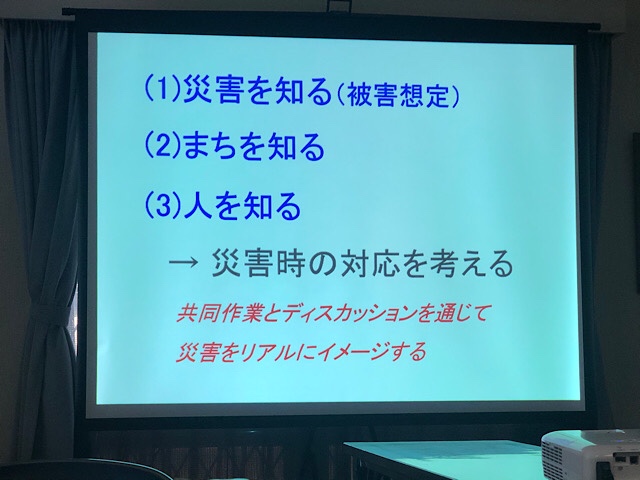

DIGの進め方(一例)

オリエンテーション(DIGとは何か、目的の確認、自己紹介など)

内閣府・防災情報のページより

↓

被害想定や過去の被害映像・写真を見て、具体的な被害イメージを持つ

↓

新旧の地図を比べ、地形から読み取れる災害リスクや土地利用の誤りを理解する

↓

住宅地図の「塗り絵」を通して、「まちのつくり」を理解する

↓

さまざまな防災資源(人・物・こと)にシールをはり、防災「財産目録」を作る

↓

でき上がった地図を見ながら、防災に関するまちの「メタボ度」をチェック

↓

予防策についての話し合いと、出されたアイディアの発表・共有

DIGに必要なもの

- 大きな地図(昔の地図と、市町村地図や住宅地図など テーマに応じて拡大コピーし、畳2枚大に貼り合わせる)

- 透明シート(地図にかぶせて書き込むのに使う。複数枚 用意)

- 油性のカラーペン(太字・細字両用の8〜12色セットが 便利)

- テープ類(地図や透明シートの固定に使うガムテープや はがせるテープなど)

- 付せん(地図上に表示したり、意見を書き出すときに使う)

- ラベルシール(地図上にマーキングするときに使う)

- 模造紙やホワイトボード(意見を書き出すときに使う)

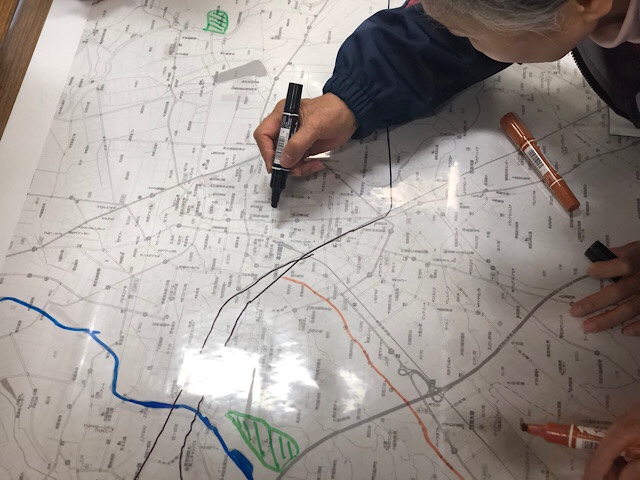

DIGの様子

実際にはこんな感じで実施されました。

次のスライドに沿って作業をします。

災害の起きやすいところを知る

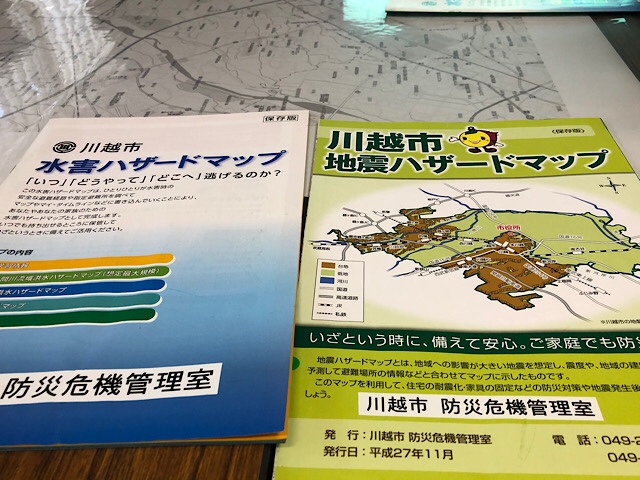

情報の入力となるのは次のような資料です。

ハザードマップに反映されていなくても、

その土地がもともとどんな場所だったかも考慮した方が

よいそうです。

例えば

- 沼地を埋め立てたところ

- 田んぼを埋め立てたところ

こういったところは地盤が弱くなりやすいそうです。

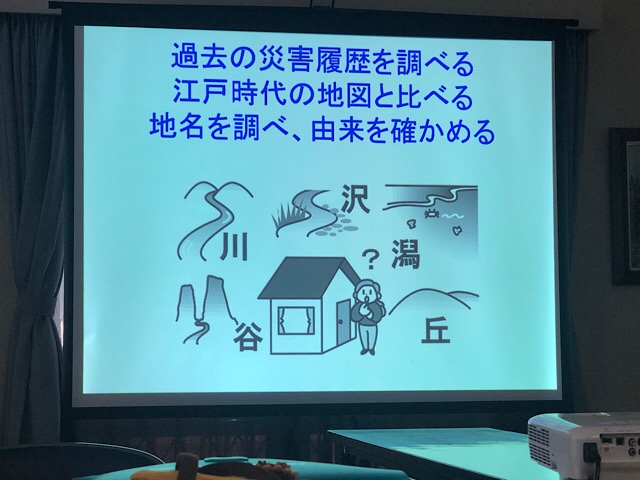

また、ハザードマップなどだけでなく、先人の知恵で、

地名などからも危険がわかるそうです。

例えば

- 「龍」の入った地名は川の氾濫の多いところ

- 「蛇」の入った地名は地崩れの多いところ

- 「鶴」の入った地名は鶴のように湾曲した川に囲まれ、水害の多いところ

などなど、いろいろあるそうです。

あと、新興住宅地などに多い、きれいな地名も

実は危険があるとか。

忌み名を嫌って、開発時に地名が変わったりしているそうです。

地域の現状を知る

実際に地図を使って、自分の住む地域の現状を確認します。

実際にやってみて思ったのは

「ハザードマップなどを見るだけでは頭に入らない」

ことでした。

地図に書き込み、手を動かすことで

初めて実感する部分が多かったです。

グループでやるのが効果的だと思いますが、

「家族でやってみる」「一人でもやってみる」

だけでも価値があると思います。

ちなみに、私の住む埼玉県は

県内で川の占める比率が全国No.1だそうでした。

住まいや近所を知る

今回のDIG訓練では、地域から家庭に、

マクロからミクロへという感じで

危険への視点を絞っていく形で進みました。

その中でお話しいただいたのは次のような

ものでした。

- 家具の転倒防止は必須

- 揺れで飛んできた本で亡くなった方もいる

- 食べ物飲み物の準備は家族で1週間分(かなり厳しいと感じた)

- クーラーボックスの用意

- 氷の備蓄をしておく。使うときは袋に入れてクーラーボックスへ、溶けたら飲用に

- 家庭に消火スプレーを用意しておく

- 地域に滞在・居住している有技術者(医師、消防士、土木施工管理技士など)と繋がろう

防災訓練の豆知識

普段行う防災訓練で、新しいアイデアもいただきました。

- 炊き出し訓練の時、米とガスは行政から無料で提供してもらえる

- 毛布担架レースや水消火器での的当てゲームを行うと、多少参加率が上がる

防災活動運営での負担の軽減と、

参加者の動員は常に過大なのはどこも同じだそうです。

そんな中、上記2点はありがたい情報でした。

むすびに

DIG訓練、ちょっと残念だったのが、

あまりゲームでなかったこと。

防災ゲーム「クロスロード」なんてのもあるので、

買ってみようかなぁ。

なんて思ったりしました。

もっとボドゲ寄りにしたゲームがあったらいいな

なんて思うので、ボドゲ好きの友人と

作ってみるのも面白そうです。

それはさておき、参加してみて、新たな知識や

興味がわいたのは大収穫。

講師の防災士さん、防災会の皆さん、

参加された皆さん、お疲れさまでした。

そして、ありがとうございます。